启功先生和曹鹏

枯木竹石 纸本 1989年

白石诗意图 1947年

行书杜甫诗 1986年

启功与陈恒校长在上世纪六十年代末

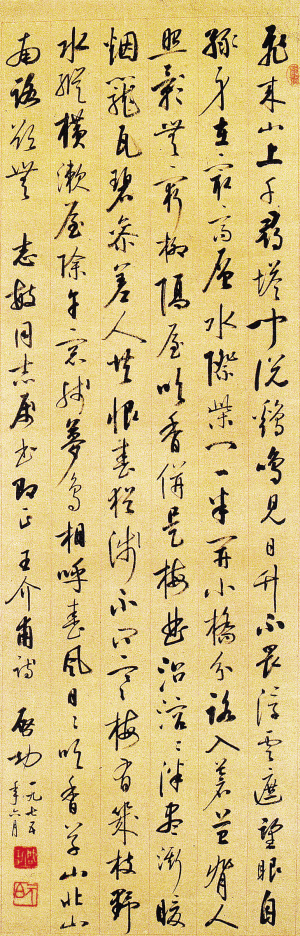

录王安石诗 1975年

山水书法成扇

关于启功先生我已经写了不少文章,但是还有想说的话。我所写的《启功说启功》,大概是唯一一本写启功而不采取“高山仰止,景行行止”角度与姿态的,这倒不是为了独树一帜,而是当今图书出版界,以某位学者或艺术家为主题的书,有宣传或出版资金经费乃至包销的或者站位高保证可以畅销的容易面世,而立场独立、赔赚完全靠市场里读者自主购买的本版书却极难通过选题。我自知是极为幸运的个别作者。这本小书,是我迄今所出30多种著作中,我自己比较满意的一种,也是行家们评价颇高的一本(陈传席先生盛誉为“美术界最有价值的访谈录”),就我所知,美术史论学者在论著中多有从中取材者。

《启功说启功》2008年出版,倏忽已经六年,这期间,安徽电视台请我做过关于启功的几期谈话节目,也有其他地方要我就启功谈谈见闻与看法。我有一个毛病,不喜欢照本宣科,在发言时即使是同样的题目,每次也都是现场即兴发挥,想到哪里说到哪里。坦白说,这是早年读维特根斯坦时学来的,这位哲学家在剑桥大学的课堂上常会讲着讲着就入魔了,钻到自己的玄思中去,让学生不知所云。其实这样的哲学家即使是在严肃认真地讲话或写作时,能听懂的人也没几个的。1947年,维特根斯坦认为“哲学教授”是“一份荒唐的工作”,从剑桥辞职,专心思考、写作。我看过此公的几本书,说实话能懂的不多,但是我敬佩他的认真与努力。

维特根斯坦式的讲学或讲演风格就不能炒冷饭泡方便面,一个PPT讲几年在我看来是浪费生命(差不多也就是荒唐),而要求自己每次都尽量讲得有新意,就使得自己必须下功夫收集资料、思考研究。围绕一个问题这样坚持几年甚至十几年,按说该能达到题无剩意的境界——只是我过于愚钝,远远不及而已。

一

启功是新中国成立后中国最成功的文化人之一,去世前他几乎囊括了文物书画界所有最高荣誉,是中央文史馆馆长、国家文物局书画鉴定小组组长、西泠印社社长、中国书法家协会主席。这一系列权威文化机构的任职,能够打造天下数一数二的金字招牌。启功的一生几个重要台阶,都是靠顶级的权威机构予以名分。

其实,上述几个头衔对启功来说都只是锦上添花,他一生真正重要的事业关坎,首先是他能到辅仁大学教书(新中国成立后辅仁大学作为教会学校被停办并入北京师范大学,他在北京师范大学中文系任教到去世,算是名符其实的终身教授),其次在中华书局长时间借调参与校点《清史稿》,并与中华书局建立了密切联系,为数不清的新版古籍题写了书签,出版了《诗文声律论稿》手写影印本并印刷多次,为他树立了全国范围的声望。

一般人知道启功是因为上世纪八十年代他当了中国书法家协会主席,其实二十世纪五十年代启功在书画界已经是一个很活跃的人物,他跟随叶恭绰作为秘书组建北京中国画院(也正是在北京画院他被打成“右派”),他还是《美术》杂志的编委,在《美术》上开设过国画名词解释系列专栏。

“反右”运动时,《美术》杂志发表了篇署名鲁宁的《“混水”为“摸鱼”》的批判文章,点名批判启功:“这几年,他在国画界前进的洪流中的确是乱搅了一阵子,而成为有名的两面三刀的人物,名实相符的伪君子。”并把启功比喻为国画界右派把头徐燕逊“阿瞒”背后的“华歆”,想争夺国画事业的领导权,“以他们的宗派取而代之”,文章虽不长,但极力丑诋启功。

考虑到当时全国美术刊物的寥若晨星,一个画家或评论家发表一两篇稿件都足以让全国同行注目,而在历次运动中,一个人遭到点名批判,则更是一夜成名天下知——当然这在当时是灭顶之灾,不过,如果运气好熬过来,则就有了全国范围的知名度。启功在中国书画界出道相当早,以他在二十世纪五十年代就已成名,书画界有这样的资历的人不多。